基本的な考え方

人口増加、都市化、経済発展に伴い、不適切な廃棄物処理や水質汚染、大気汚染などの環境問題が深刻化しています。

また、温室効果ガスの排出により地球温暖化が進み、気候変動は私たちの生活に大きな影響を与えているほか、動物や植物の自然の生態系も脅かしています。

当社は、微細藻類ユーグレナをはじめとする藻類を用いて、環境問題や栄養問題に取り組み、「人と地球を健康にする」をパーパスに掲げています。

石垣島ユーグレナやヤエヤマクロレラを活用した健康食品や化粧品等の販売を行うヘルスケア事業、バイオマス油脂や廃食油を活用したバイオ燃料事業、その他社会課題解決を目指す新規事業を展開している当社は、自然豊かな地球を次世代に残していく責務を負っているものと考えています。

このような考えの下、当社は、環境保全に関する国際的な宣言、規約、条約、並びに事業展開している国と地域の法規制を遵守し、環境問題の解決に取り組みます。

気候変動への対応

方針

当社は事業活動から排出される温室効果ガスのうち、気候変動への影響が最も大きいCO2排出量の削減に向けて取り組んでいます。取り組みの推進にあたっては、気候変動枠組条約に基づいて策定された長期目標(パリ協定)における2050年までの温室効果ガス排出量削減目標を尊重し、グループ全体で具体的な目標を掲げ、目標達成に向けた活動を推進します。

目標・取り組み

2030年末までにScope 1, 2排出量におけるカーボンニュートラル*を目指します。具体的には、オフィスにおける節電、照明器具等の省エネルギー技術の採用、再生可能エネルギー由来電力への切り替え、工場における生産効率の向上によるエネルギー消費量の削減や省エネルギー設備への切り替え等に取り組みます。また、ユーグレナ・フィロソフィーとして「Sustainability First(サステナビリティ・ファースト)」を掲げる企業として、各グループ会社、拠点の仲間のCO2削減に対する意識向上やチームビルディングも図りながら、着実に目標の達成に向けた自助努力を進めてまいります。

また、社会におけるCO2削減に貢献できるバイオ燃料事業やサステナブルアグリテック事業で創出した利益を用いたカーボンクレジットの購入やクレジット自体を創出する取り組みの検討をしていきます。

*2024年1月時点で100%出資会社

Scope 3排出量については、サプライチェーン全体の排出量の把握に努めております。今後は、計測の精度を高めてまいります。

なお、当社グループのCO2削減の取り組みを含む気候変動への対応については、サステナビリティ委員会の委員長である代表取締役社長の管掌のもと、必要に応じてサステナビリティ委員会で協議を行うとともに、削減施策のベストプラクティスを表彰する制度も設定し、削減に向けた仲間の意欲も高めていきます。

Scope 1:社自らによるエネルギー使用(燃料の燃焼、工業プロセスなど)に伴う直接排出のこと

Scope 2:他社から供給されたエネルギー(電気、熱・蒸気など)の使用に伴う間接排出のこと

Scope 3:製品の原材料調達から製造、販売、消費、廃棄に至るまでの過程における排出のこと(Scope 1、2の排出量除)

CO2排出量実績(Scope 1, 2, 3)

当社グループから排出されるScope 1、Scope 2のCO2排出量及び使用されるエネルギー使用量のうち、主なものは表1及び表2のとおりです。

Scope 3は、2022/12期分より主要カテゴリーである1,4,6,7の算定を行っています。

【表1】CO2排出量

(単位:トン)

| Scope | 項目 | 2020/9期(2019/10~2020/9) | 2021/12期(2020/10~2021/12)*1 | 2022/12期(2022/1~2022/12) | 2023/12期 (2023/1~2023/12) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| Scope 1 | ガス | 501 | 563 | 1,674 | 1,572 | |

| Scope 2 | 電気 | マーケットベース*2 | 1,018 | 1021 | 3,750 | 3,318 |

| ロケーションベース*3 | - | - | 3,248 | 2,975 | ||

| 総計 (Scope 1とScope 2マーケットベース値合計) |

1,519 | 1,583 | 5,424 | 4,890 | ||

| Scope 3 *4 | カテゴリー1 (購入した製品・サービス) |

- | - | 66,056 | 56,771 | |

| カテゴリー4 (上流の輸送・流通) |

- | - | 5,458 | 6,927 | ||

| カテゴリー6 (出張) |

- | - | 663 | 742 | ||

| カテゴリー7 (従業員の通勤) |

- | - | 233 | 263 | ||

| 対象範囲 | ・八重山殖産 ・当社の生産技術研究所 |

・八重山殖産 ・当社の生産技術研究所 |

ユーグレナグループ(国内)*5 | ユーグレナグループ(国内) | ||

【表2】エネルギー使用量

(単位:kWh, GJ)

| 項目 | 単位 | 2020/9期(2019/10~2020/9) | 2021/12期(2020/10~2021/12)*1 | 2022/12期(2022/1~2022/12) | 2023/12期 (2023/1~2023/12) |

|---|---|---|---|---|---|

| 電力 | kWh | 1,293,780 | 1,475,190 | 7,482,674 | 6,854,073 |

| LPG | GJ | 6,086 | 6,352 | 6,946 | 6,103 |

| 都市ガス | - | - | 3,873 | 2,935 | |

| A重油 | 2,008 | 2,646 | 9,989 | 10,118 | |

| 軽油 | 37 | 61 | 1,505 | 1,376 | |

| ガソリン | - | - | 613 | 533 | |

| 灯油 | - | - | 3,457 | 3,446 | |

| 総計(電力以外) | 8,131 | 9,059 | 26,382 | 24,511 | |

| 対象範囲 | ・八重山殖産 ・当社の生産技術研究所 |

・八重山殖産 ・当社の生産技術研究所 |

ユーグレナグループ(国内) | ユーグレナグループ(国内) | |

*1 決算期の変更に伴い、2021/12期のみ15カ月分の計測量を使用。

*2 マーケットベース(電力会社ごとの温室効果ガス排出係数を算定に使用)で算定。

*3 ロケーションベース(地域毎の電力網の平均の温室効果ガス排出係数を算定に使用)で算定。

*4 Scope 3の算定は、環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベースver.3.2」の金額ベースの排出原単位(購入者価格ベース)を使用しています。

*5 2022/12期より、算定対象範囲をユーグレナグループ国内に拡大(ユーグレナ本社、鶴見実証プラント、R&D研究所、キューサイグループ、八重山殖産、LIGUNA、エポラ、大協肥糧)

【第三者検証】

GHGプロトコルで定められている、自社事業におけるエネルギー使用由来の温室効果ガス排出である Scope 1、Scope 2について、信頼性向上のため、2022/12期より、SGSジャパン株式会社による第三者検証を受けています。

取組事例TCFD・業界イニシアチブへの賛同と対応

TCFDへの賛同と対応

当社は、2019年5月、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD*1 Task Force on Climate-related Financial Disclosures)による気候関連財務情報開示を求める提言に賛同するとともに、提言の推進を行うことを目的に設立されたTCFDコンソーシアム*2に入会しました。TCFDによる提言に基づき、気候関連のリスクと事業機会、ガバナンス体制について情報開示を行っています。

- *1 TCFD:金融システムの安定化を図る国際的組織である金融安定理事会(Financial Stability Board)により設置されたタスクフォース。気候変動に関する情報開示を行う企業への支援や、低炭素社会へのスムーズな移行により金融市場の安定化を図ることを目的とする

- *2 TCFDコンソーシアム:企業の効果的な情報開示や、開示された情報を金融機関等の適切な投資判断に繋げるための取り組みについて議論を行うため、2019年5月、日本において設立。TCFDに賛同している企業・機関であれば入会可能

経済産業省によるGXリーグに賛同

当社は、経済産業省が2022年2月1日に公表した「GXリーグ基本構想」※に対し、賛同を表明しています。GXリーグは、野心的な炭素削減目標を掲げる企業群が、排出量削減に向けた投資を行いつつ、目標の達成に向けた自主的な排出量の取引を行う枠組みとして、2023年度に本格稼働しています。

※GXリーグ:カーボンニュートラルに向けた挑戦を行う日本企業が、経済社会システム全体の変革と新たな市場の創造を牽引し、国際ビジネスで競争力を発揮できる環境の構築を目指す場として、経済産業省により発足。

その他、中国地域カーボンニュートラル推進協議会に加盟し、バイオ燃料普及に係る分科会や政策提言活動に参画しています。

中国地域カーボンニュートラル推進協議会 | 一般社団法人 中国経済連合会 (chugokukeiren.jp)

プラスチック使用量の削減

方針

当社グループは、ヘルスケア事業で展開する食品・化粧品の包装容器や、商品をお客さまのもとへお届けするための包装資材等において、多くのプラスチックを使用しています。廃棄されたプラスチックによる海洋汚染や生態系への影響の抑制は、自然資本を活用して事業を行っている企業として、重要課題のひとつと認識しております。

そのため当社グループでは、2020年以降、「環境への意識の高さ、低さに関わらず、お客さまが意識せずとも環境に配慮した行動をとれる仕組みの構築を目指す」という方針を掲げ、プラスチック使用量の削減に取り組んでいます。

取り組み

2020年6月に、2021年中に当社商品に使用される石油由来プラスチック量の50%削減を目標に掲げ、取り組んでまいりました。化粧品に使用しているプラスチック量の90%以上(2019年時点)を占める化粧品ブランド『one(ワン)』のオールインワンクリーム6品の容器を、サトウキビ由来樹脂配合のチューブタイプに切り替えました。その結果、2021年12月末時点で、石油由来プラスチックの使用量を平均で86%(最大90%)削減することに成功しました。さらに、既存の飲料用ペットボトル商品を全廃し、プラスチック使用量8,433トン(2019年)の削減を達成しました。また、一部商品においてお客さまがプラスチックストローの有無を選択可能にする等の施策を継続して実施しております。

取組事例緩衝材の脱プラスチック

当社の直販事業では、お客さまに郵送で商品をお届けしており、2019年12月までは商品梱包の緩衝材として年間約600万個のプラスチック製のエアパッキンを使用しておりました。2020年1月からは一部の商品の梱包においてエアパッキンの使用を削減し、紙の緩衝材または段ボールの仕切りを採用することで、緩衝材のプラスチック削減を実現しております。

-

1つの荷物にエアバッグ約6個使用

(従前の梱包方法)

エアパッキンを使用した梱包 -

紙の緩衝材または段ボールの仕切り

(緩衝材なし)に変更

(2020年1月以降の梱包方法)

段ボールの仕切りを採用した梱包

取組事例ペットボトル商品の全廃

当社は2020年に、商品に使用される石油由来プラスチックの削減を目的に、既存の飲料用ペットボトル商品の全廃と、一部商品においてお客様がプラスチックストローの有無を選択可能にすることを決定しました。当社の主力飲料商品である「からだにユーグレナ」は、ペットボトルではなくカートカンを現在採用しております。カートカンは、紙パック同様リサイクル可能な包装容器です。また、原材料に間伐材や国産材を30%以上使用しているため、CO2吸収効率の高い健全な森を育てることを可能にし、地球温暖化防止にも貢献しています。また、一部商品ではバイオマスプラ配合ストローを採用し、石油由来プラスチック削減に努めております。今後も、環境負荷の低い容器包装を用いて当社商品を開発・販売してまいります。

取組事例スキンケア商品容器のチューブタイプへの切り替え

スキンケアブランド『one(ワン)』のオールインワンクリーム6品の容器を、2021年9月以降、従来のジャータイプの容器から、サトウキビ由来樹脂を本体に配合したチューブタイプの容器に順次切り替え、公式ECサイト『ユーグレナ・オンライン』にて販売しています。容器の変更により、従来品と比較して最大90%の石油由来プラスチックの削減を実現しました。また、メール便で配送した場合は、輸送体積が小さくなり再配達も不要となるため、配送に伴うCO2排出量の削減という観点からもサステナブルな商品設計を実現しました。

水の保全

方針

当社グループが製造する商品の原料となるユーグレナやクロレラは、培養に水を必要とするため、持続可能な生産を行う上で水の保全が重要な課題であるとの認識の下、サプライヤーを含むステークホルダーとともに、水の使用量の削減に取り組みます。

水使用量実績

当社グループで使用する主な井水及び上水の使用量は、表3のとおりです。2023/12月期より算定対象範囲をユーグレナグループ国内に拡大しています。

【表3】水使用量

(単位:㎥)

| 項目 | 2020/9期 (2019/10~2020/9) |

2021/12期*1 (2020/10~2021/12) |

2022/12期 (2022/1~2022/12) |

2023/12期 (2023/1~2023/12) |

|---|---|---|---|---|

| 上水使用量 | 18,146 | 27,192 | 23,317 | 32,948 |

| 井水使用量 | 234,358 | 308,632 | 343,022 | 264,036 |

| 工業用水 | - | - | - | 41,243 |

| 総計 | 252,504 | 335,824 | 366,339 | 338,227 |

| 対象範囲 | ・八重山殖産 ・当社の生産技術研究所 |

・八重山殖産 ・当社の生産技術研究所 |

・八重山殖産 ・当社の生産技術研究所 |

ユーグレナグループ(国内)*2 |

*1 決算期の変更に伴い、2021/12期のみ15カ月分の計測量を使用。

*2 2023/12期より、算定対象範囲をユーグレナグループ国内に拡大(ユーグレナ本社、鶴見実証プラント、R&D研究所、キューサイグループ、八重山殖産、LIGUNA、エポラ、大協肥糧)

取組事例水リスクアセスメント

2021年に国内・海外全拠点を対象に、WRI Aqueductを用いて水リスクアセスメントを実施しました。これまで水リスクが「極めて高い」と評価された拠点はありませんでした。 海外現地法人である上海ユーグレナのみ、水リスクが「高い」と評価されていますが、同拠点の売り上げがグループ全体に占める割合は1%未満です。 今後も、全拠点において水使用料の削減に努めると共に、水リスクアセスメントを継続しながら、水資源の保全及び持続可能な利用に取り組んでいきます。

取組事例ASC-MSC認証取得による生産拠点周辺の水の保全活動

本認証を取得するにあたり、周辺地域に配慮した水使用や水質モニタリングを行っています。

詳細はこちら Find a farm - ASC International (asc-aqua.org)

廃棄物排出量の削減

方針

当社は製品の製造等の過程を中心に廃棄物を排出しています。廃棄物は適切に処理がなされない場合、環境を汚染する可能性があるだけでなく、資源の浪費による枯渇リスクの増大に繋がり、長期的な事業継続に影響を与えると考えています。そのため、当社では廃棄物の適切な処理や廃棄量の削減、再利用を推進して参ります。

当社の製造拠点、研究拠点、品質管理施設において排出される主な産業廃棄物は金属屑、廃プラスチック、廃油などで、拠点ごとにモニタリングや削減に努めております。産業廃棄物の委託処理は、電子マニフェスト制度*に準拠し、対応しております。

*電子マニフェスト制度:不法投棄防止を目的に、排出事業者が収集運搬業者及び処分業者に委託した産業廃棄物が、委託契約通り適正に処理されたかを把握するため、産業廃棄物に関する情報を電子化し、ネットワーク上で確認を可能にした仕組みのこと

産業廃棄物排出量の実績

当社グループの主な産業廃棄物排出量は、表4のとおりです。 2023年実績より、算定対象をグループ全体に拡大しています。

当社グループ内で発生する廃棄物を、グループ内で未利用資源として再利用することで、廃棄物削減につなげる取り組みにもチャレンジしています。

【表4】産業廃棄物排出量*1

(単位:kg)

| 廃棄物の種類 | 2020/9期 (2019/10~ 2020/9) |

2021/12期*1 *2 (2020/10~ 2021/12) |

2022/12期*2 (2022/1~ 2022/12) |

2023/12期 (2023/1~ 2023/12) |

|---|---|---|---|---|

| 金属くず | 4,810 | 0 | 0 | 15,144 |

| 廃プラスチック | 2,230 | 8,706 | 1,250 | 122,160 |

| 廃油 | 302 | 2,595 | 691 | 63,314 |

| 汚泥 | - | - | - | 18,361 |

| 植物性残渣 | - | - | - | 57,908 |

| 2種類以上が混在する混合廃棄物 (廃プラ、金属くず、ガラス、陶磁器屑など) |

- | - | - | 21,460 |

| その他 | 466 | 68 | 123 | 82,952 |

| 総計 | 7,808 | 11,369 | 2,064 | 381,299 |

| 対象範囲 | ・八重山殖産 ・当社の生産技術研究所 |

・八重山殖産 ・当社の生産技術研究所 |

・八重山殖産 ・当社の生産技術研究所 |

ユーグレナグループ(国内)*3 |

*1 2021年12月期、2022年12月期は、算定対象拠点の金属くずは回収業者に売却。

*2 決算期の変更に伴い、2021/12期のみ15カ月分の計測量を使用。

*3 2023/12期より、算定対象範囲をユーグレナグループ国内に拡大(ユーグレナ本社、鶴見実証プラント、R&D研究所、キューサイグループ、八重山殖産、LIGUNA、エポラ、大協肥糧)し、廃棄物の種類について見直しを実施。

生産活動における環境認証と罰則金

環境認証の取得

当社グループは、ユーグレナ及びクロレラの生産を行っており、藻類の様々な分野での活用が進む中、生産に伴う環境への影響を軽減することが、当社グループにおいて重要な課題であると認識しています。環境に配慮した持続可能な生産体制を構築することで、人と地球に優しい生産活動を行ってまいります。

取組事例ASC-MSC認証の取得

2018 年 3 月、環境と社会に配慮した責任ある養殖方法で生産された水産物に対する国際認証制度ASC*1(Aquaculture Stewardship Council) と、持続可能で環境に配慮した漁業で獲られた水産物を対象とする国際認証制度MSC*2(Marine Stewardship Council)は初の共同策定基準となる「ASC-MSC 海藻(藻類)認証」を発効しました。そして2019年1月、ユーグレナ社と八重山殖産が生産するユーグレナ原料及びクロレラ原料が、世界で初めて「ASC-MSC 海藻(藻類)認証」を取得しました。それまで、ASC認証の対象は養殖水産物のなかでも一部の魚・貝・エビのみ、MSC認証の対象は天然の魚介類のみに限定されており、ともに海藻(藻類)は対象外でした。

ASC-MSC認証取得に関する詳細はこちら Find a farm - ASC International (asc-aqua.org)

ASC認証とMSC認証は、ともに東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の「持続可能性に配慮した食材(水産物)の調達基準」の1つとして採択されただけでなく、SDGsの達成に貢献していることも注目され、世界の国々の間で年々認証取得件数が増加しています。

*1 ASC 認証:世界 44ヵ国 1,338カ所の養殖場にて同認証が取得されています(2020年8月時点)

*2 MSC 認証: 世界405の漁業にて同認証が取得されています(2020年2月時点)

環境関連罰金額⋆1、2

| 2020/9期(2019/10~2020/9) | 0円 |

|---|---|

| 2021/12期*3(2020/10~2021/12) | 0円 |

| 2022/12期(2022/1~2022/12) | 0円 |

| 2023/12期(2023/1~2023/12) | 0円 |

*1 環境規制には、省エネ法や排水規制などが含みます。

*2 創業以来、環境関連罰金の発生はありません。(2023年12月現在)

*3 決算期の変更に伴い、2021/12期のみ15カ月分の計測量を使用。

グリーンファイナンス

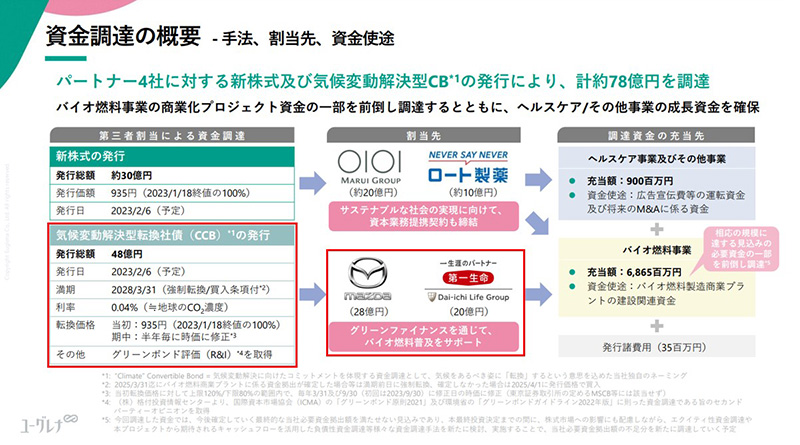

当社は、2023年2月にパートナー2社に対する気候変動解決型転換社債(CCB※1 以下、本CCB)を発行しました。この度のグリーンファイナンスを通じ更なる事業成長を達成しサステナブルな社会の実現を目指しています。

気候変動解決型転換社債(CCB)の概要

当社はバイオ燃料事業の商業化に向けて、2022年12月に、マレーシアのPETRONAS社及びイタリアのEni社と3社共同でバイオ燃料製造プラント建設・運営に関するプロジェクトを検討し、技術的・経済的な実現可能性評価を進めていることを発表しました。本プロジェクトは、2023年中に3社間で最終投資決定する見込みであり、2025年中に商業プラントの完成を目指しております。

本プロジェクトの推進及びバイオ燃料の将来的な供給拡大に向けた資金調達、並びにパートナー企業との連携強化のため、2023年2月※2にマツダ株式会社、第一生命保険株式会社のパートナー企業2社へ本CCBを発行し48億円を資金調達しております。

なお、本CCBは株式会社格付投資情報センター(R&I)より、グリーンボンド評価を取得※3しております。

- ※1 “Climate” Convertible Bond = 気候変動解決に向けたコミットメントを体現する資金調達として、気候をあるべき姿に「転換」するという意思を込めた当社独自のネーミング

- ※2 同日に株式会社丸井グループとロート製薬株式会社へ新株式発行による第三者割当を実施し、本CCBとあわせ合計約78億円資金調達。そのうち約68億円を本プロジェクトのバイオ燃料製造プラント建設関連資金として充当する予定

- ※3 株式会社格付投資情報センターより、国際資本市場協会(ICMA)の「グリーンボンド原則2021」及び環境省の「グリーンボンドガイドライン2022年版」に則った資金調達である旨のセカンド パーティーオピニオンを取得

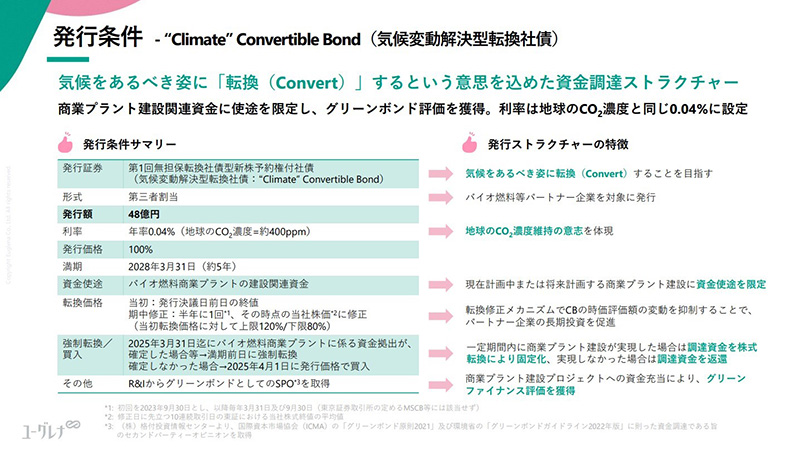

本CCBの発行条件

グリーンボンド・フレームワーク

当社は、グリーンボンドの発行にあたり、国際資本市場協会(ICMA)の「グリーンボンド原則2021」及び環境省の「グリーンボンドガイドライン2022年版」に定められている4つの要素(①調達資金の使途、②プロジェクトの評価と選定プロセス、③調達資金の管理、④レポーティング)に関する方針を記載したグリーンボンド・フレームワークを策定しました。

詳しくはこちらをご確認ください。

セカンドパーティーオピニオン

詳しくはこちらをご確認ください。

レポーティング

今後、グリーンボンドで調達した資金が全額充当されるまで、本プロジェクトの資金充当状況およびCO2排出量の削減効果等に関する環境改善効果の進捗を年次で報告します(2024年2月末時点で、本プロジェクトの投資最終決定に向け、待機資金として保持しております)。