大量培養が困難とされていた微細藻類ユーグレナ(和名:ミドリムシ)。

ユーグレナ社が世界で初めて食品用途として屋外で大量培養に成功しました。今回はその培養方法について解説します。

「培養」と聞くと、研究室などで試験管やフラスコの中に液体を入れているようなシーンを思い浮かべる方が多いかもしれません。

「培養」とは、人工的な環境で細胞を増殖させることで、その目的はさまざまです。

今でこそ食品や化粧品、肥料や飼料、そしてバイオ燃料の原料としてなど、さまざまな領域で活用が進められている微細藻類ユーグレナ(和名:ミドリムシ)ですが、食品用途として世界で初めて屋外での大量培養技術が確立されたのは2005年と割と最近です。

ユーグレナは、池などの水中に生息し、どこにでもいます。 加えて、生息に適した環境にいれば一日に一回分裂する、つまり二つになるなど、成長スピードも早いです。

特殊な生育環境でなくても生存可能で、成長スピードも速いのですが、ある一定数から増えることはありません。

ユーグレナが一定数から増えない、大量培養が難しかった理由の一つとして、健康食品に活用されている理由でもあるのですが、栄養素が豊富なため、魚や虫、ミジンコなどの動物性プランクトンや菌などにも捕食されてしまうことが挙げられます。

ユーグレナを産業に活用する、つまり人々の生活に浸透させるには、自然界に存在するユーグレナだけでは足りず、大量培養の技術を確立することが必要でした。

世界では1970年代に、ユーグレナの培養に関する研究がされていました。

また、日本でも1990年代にエネルギー問題解決と地球環境保護を目標に始まった国の「ニューサンシャイン計画」※1のなかに、「細菌・藻類等利用二酸化炭素固定化・有効利用技術研究開発」というプロジェクトがありました。

微細藻類等の高効率光合成の研究開発や二酸化炭素固定化、有用物質等を生産するための高密度・大量培養の研究開発などがおこなわれ、その研究対象の一つがユーグレナでした。

※1 「ニューサンシャイン計画」:持続的成長とエネルギー・環境問題の同時解決を目指した革新的技術の開発を目的として1993年に開始された国家プロジェクトで社会情勢の変化や省庁再編等に伴い2000年に終了したが、その後もエネルギー基本計画等に基づいた政策が展開されている

しかし、ユーグレナの大量培養技術の確立には至らず、プロジェクトは2000年までに終了となります。

先述したように、ユーグレナは栄養が豊富なのでミジンコなどのような動物プランクトンだけでなく、カビなどの菌類にもその栄養素を狙われ、捕食されてしまいます。

よって、培養時に雑菌などが混入し、繁殖してしまうコンタミネーション(汚染)が起こりやすくなります。

ユーグレナ社でも、研究室内での菌などが混入しにくい環境下で、耳かき一杯程度の量のユーグレナを培養することが精いっぱいでした。

徹底管理ができる大型の装置などで無菌の状態を維持することは可能ではありますが、かなりのコストが発生します。

高コストのまま産業活用するのは現実的ではありません。

では、なぜユーグレナ社は大量培養技術を確立することができたのか。

鍵は「発想の転換」でした。

日本全国のユーグレナの研究の先駆者である、研究者・研究機関の協力をいただきながら数えきれないぐらいの試験を繰り返したのち、異物を混入させないように「無菌に近い環境」を作るのではなく、ほかの生物や菌などが嫌がる「ユーグレナ以外は繁殖できない培養環境」を作るということに発想の転換をしたのです。

たとえば、とあるエリアへの蚊の侵入を防ぐには網戸や蚊帳を設置すればいいですが、人が出入りするときなどに、蚊は蚊帳の中に入ることができてしまいます。

しかし、蚊取り線香ではどうでしょうか。

網戸や蚊帳などなく、開けた環境なので蚊は人に近づくことはできますが、蚊取り線香の煙の中では長く生きていられません。

ユーグレナ社では、蚊取り線香のように「開けた環境なので、他の生物や菌などが入れるけれども、ユーグレナ以外は繁殖できない」培養環境を目指したことにより、世界で初めて2005年に、屋外でユーグレナを食品用途として大量培養する技術の確立に成功することができました。

ここからは、培養方法のご説明をしましょう。

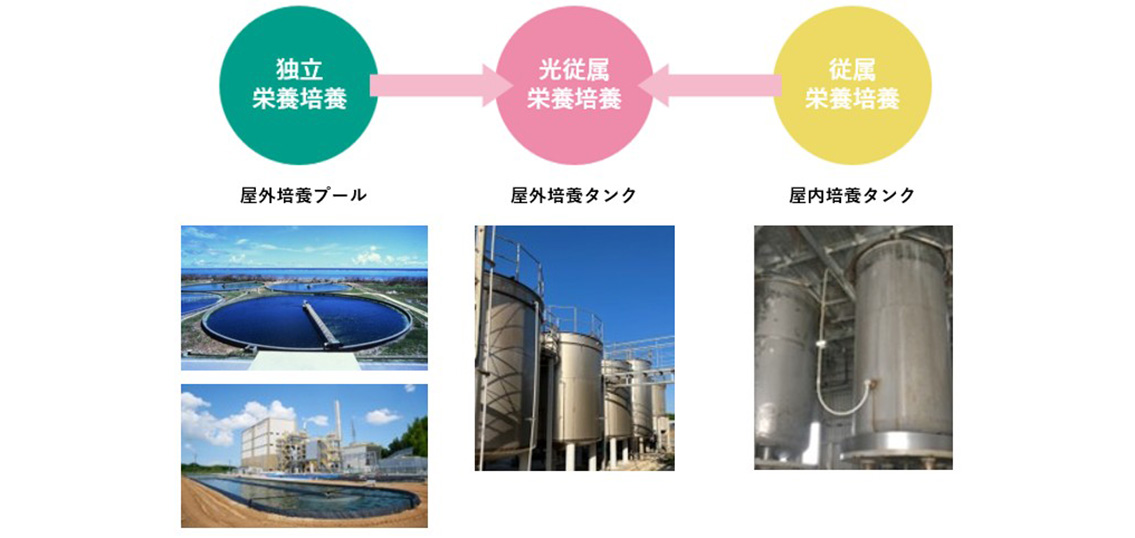

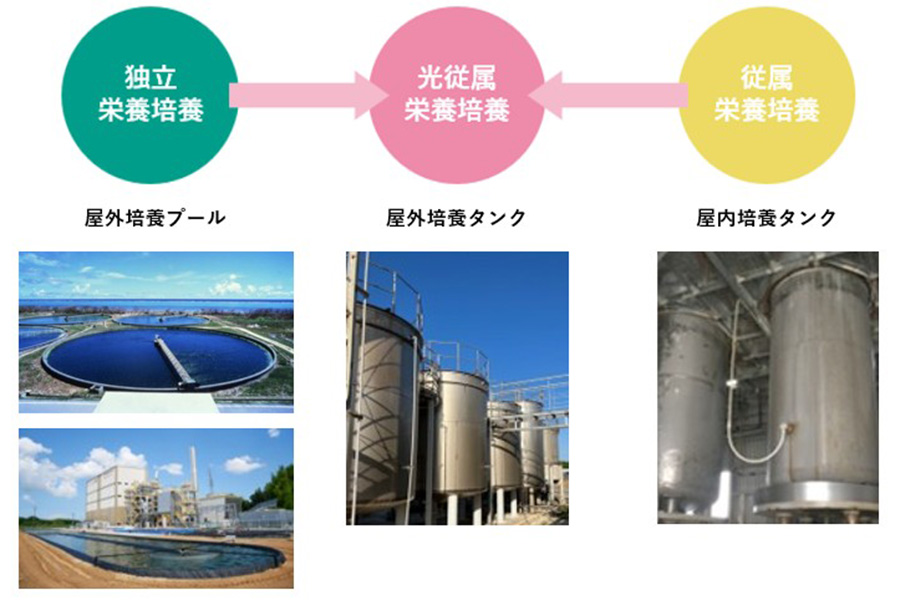

微細藻類の培養方法は、おもに

・エネルギー源を光、炭素源を二酸化炭素由来(光合成)とした「独立栄養培養」

・エネルギー源や炭素源を糖やエタノール由来とした「従属(じゅうぞく)栄養培養」

そして

・独立栄養培養と従属栄養培養のメリットを掛け合わせた「光従属(ひかりじゅうぞく)栄養培養」

という方法があります。

●「独立栄養培養」の特徴

・酸素も二酸化炭素も必要

・空気中の二酸化炭素を吸収して、食品や化粧品、燃料の原料に変換できる

・クロロフィル、ビタミン類など緑黄色野菜(植物)寄りの栄養素を豊富につくることが可能

・プールのような開放系の培養槽を用いて屋外で行うことができる

・開放系でも、チューブのような閉鎖系でも、どちらの培養槽も可能

・開放系の培養槽の場合、培養槽の深さは太陽光が届く距離に制限されるため広大な土地面積が必要

・開放系の培養槽の場合、天候に左右され、コンタミネーションだけでなくゴミ等の混入対策も必要

・閉鎖系の培養槽の場合、太陽光の影響や培養密度の低さから巨大な設備が必要となり、膨大な設備投資が必要

●「従属栄養培養」の特徴

・酸素が必要

・糖やエタノールの栄養を用いる

・太陽光などの影響を考慮する必要がなくなるため、タンク等の培養槽の設置面積が小さくできる

・独立栄養培養と比較して、工業化しやすく(温度調整、高密度培養が可能など)、衛生面も保たれる

・栄養源となる糖等の有機物を加えると、細菌など微細藻以外の生物が増殖しやすくなるため、対策が必要になる

・脂質や希少成分であるパラミロンの含有量を高めやすい

●「光従属栄養培養」の特徴

「独立栄養培養」と「従属栄養培養」の両方のメリットを掛け合わせた「光従属栄養培養」の特徴は、主に以下のような内容が挙げられます。

・クロロフィル、ビタミン類など緑黄色野菜(植物)寄りの栄養素と希少成分であるパラミロンを、バランスよく豊富につくることが可能

・独立栄養培養における光合成ほどは光量を要さないので、培養槽の設置面積が小さくできる

・従属栄養培養と同様に、工業化しやすく(温度調整、高密度培養が可能など)、衛生面も保たれる

など

現在、ユーグレナ社のヘルスケア事業では、この「独立栄養培養」と「従属栄養培養」のメリットを掛け合わせた「光従属栄養培養」で、食品や化粧品に使用するユーグレナ等を培養しています。

一方で、バイオ燃料原料向けのユーグレナはヘルスケア向けよりも、より大量に、より安価に生産する必要があります。

食品に使用するユーグレナは細胞を丸ごと使用しますが、バイオ燃料の原料としてはその油脂を使用します。

参考記事:小さな生物”藻“が地球の未来を変える!?「微細藻類」とは?【第3回】食品以外でもさまざまな分野での利用が期待される「微細藻類」 – Sustainable Times

現在、ユーグレナ社ではヘルスケア向けのユーグレナは年間で160トン生産可能です。

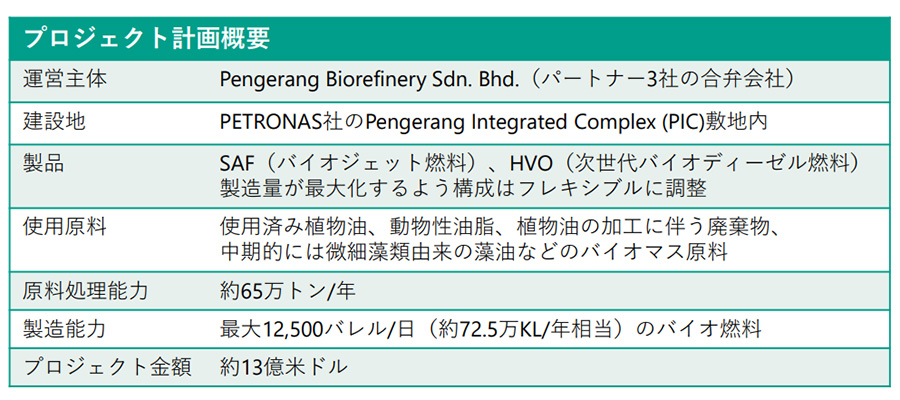

160トンと聞くとかなりの量に感じますが、ユーグレナ社が現在マレーシアで進めているバイオ燃料の商業用プラントの計画では、バイオ燃料の原料は年間約65万トンを必要としており、単純計算で実にヘルスケア向けユーグレナの培養の4000倍以上の規模になります。

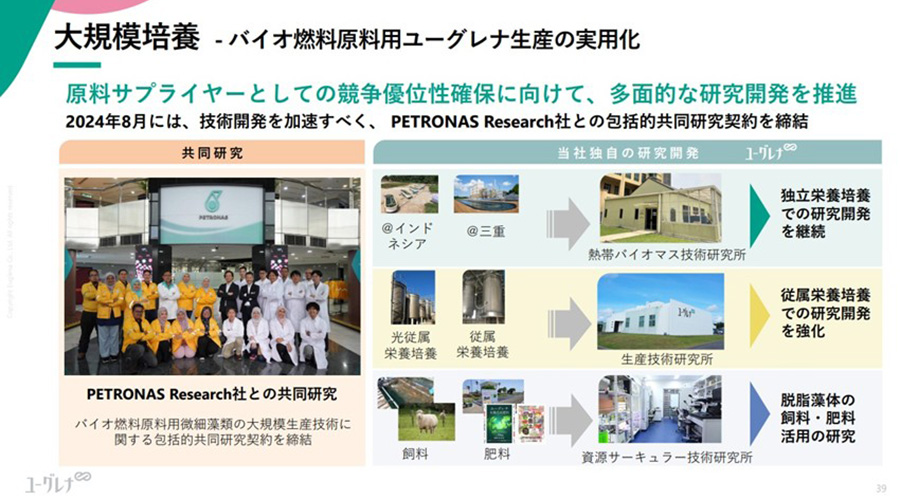

バイオ燃料の原料向けのユーグレナをはじめとする微細藻類の培養では、大量生産・低コスト化を目指し、

・「従属栄養培養」

・「独立栄養培養」

の両方で研究開発を進めています。

当社「2024年12月期通期決算説明および今後の展望」P.39

https://ssl4.eir-parts.net/doc/2931/tdnet/2568583/00.pdf

当社では、目的別に

・バイオ燃料原料向けでは「独立栄養培養」「従属栄養培養」

・ヘルスケア向けでは「光従属栄養培養」

と、培養技術を使い分け、それぞれの目的にあった培養のさらなる技術開発のために日々研究を進めています。

■監修

株式会社ユーグレナ R&Dセンター

●参考記事

小さな生物”藻“が地球の未来を変える!?「微細藻類」とは?【第1回】太古の時代から地球環境を育み、持続可能な未来に向けて注目される「微細藻類」とは? – Sustainable Times

小さな生物”藻“が地球の未来を変える!?「微細藻類」とは?【第2回】食品の分野で産業利用されている微細藻類とその特徴を解説 – Sustainable Times