ユーグレナ社の創業は、社長の出雲が学生時代に訪れたバングラデシュ※1で、栄養失調に苦しむ子どもたちを目の当たりにし、栄養問題を解決したいという決意から始まりました。 その決意とユーグレナ・フィロソフィー「Sustainability First(サステナビリティ・ファースト)」を基盤に、バングラデシュでソーシャルビジネス領域に取り組んでいます。

これまで10年にわたり、バングラデシュで農業の課題解決に緑豆を通じて取り組んできたユーグレナ社とグラミンユーグレナ社※2ですが、これからの10年を見据え2024年を転機に「ソーシャル調達」という枠組みで取り組みを刷新しました。国内初の「ソーシャル調達」とは?どんな取り組みなのか解説します。

※1<参考>「バングラデシュとはどんな国?文化や生活スタイルを解説」

https://www.euglena.jp/times/archives/17274

※2 グラミンユーグレナ社は、バングラデシュ人初のノーベル平和賞に輝いたムハマド・ユヌス博士が創設したグラミングループと、「Sustainability First(サステナビリティ・ファースト)」をフィロソフィーに掲げる株式会社ユーグレナが、日本の食料事情改善とバングラデシュで貧困に苦しむ農村地区の所得向上や生活改善を目指すユヌス・ソーシャルビジネスの一環として設立した現地合弁企業です。

https://www.grameeneuglena.com/

そもそもソーシャルビジネスとは?

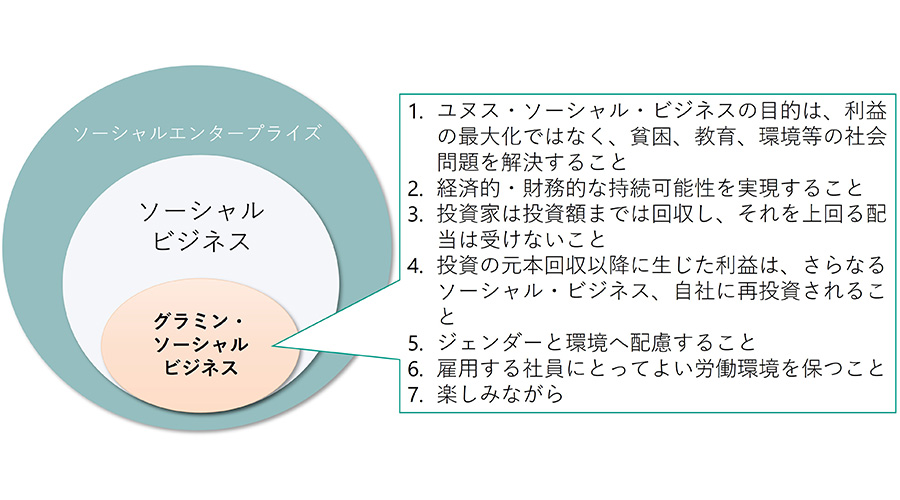

ソーシャルビジネスとは、社会課題の縮小が事業のスケールアップにつながる仕組みになっており、事業がうまくいくほどに、より多くの社会課題を解決に近づけることができるビジネスモデルのことです。その中でも、ユーグレナ社とグラミンユーグレナ社が取り組む「グラミン・ソーシャルビジネス」とは、グラミン銀行創設者で2006年ノーベル平和賞受賞者であるムハマド・ユヌス博士が提唱する、ビジネスを通して社会問題を解決する新たな経済システムのことを指します。

「グラミン・ソーシャルビジネス」には、以下に掲げる7つの原則があり、資本主義であっても利益の最大化ではなく社会課題解決を目的としながら、経済的・財務的な持続性を担保することも妥協しない、という概念です。

出典:ユヌス・ソーシャル・ビジネスとは – ユヌス・ジャパン

これまでの10年:ソーシャルビジネス×農業で取り組んできたこと

上記に掲げるソーシャルビジネスの原則に基づき、ユーグレナ社は、バングラデシュで2014年より現地法人グラミンユーグレナ社による緑豆栽培のための農家指導と市価より高値で購入した緑豆の日本への輸出を行い、日本の食料供給の安定化およびバングラデシュの貧困解消に向け、日・バングラデシュのWin-Win関係の構築に取り組んできました※3。

これまでの農業ソーシャルビジネスのビジネスモデル

※3 <参考>「ソーシャルビジネス領域で人を健康に。原点回帰へ、創業の想いから発展したソーシャルビジネスの現在地とこれから」

https://www.euglena.jp/times/archives/22863

2023年までに緑豆事業で培った現地の登録農家は6,520名にものぼります。契約農家だけでなく、行政、パートナー企業、援助機関等、現地サプライチェーンの構築や輸出事業を行うにあたり培ったネットワークはグラミンユーグレナ社の大きな強みです。

これからの10年:「ソーシャル調達」でめざしたい世界

バングラデシュで農業に、なぜ取り組むのか?―農作物の原産地としての新たな可能性

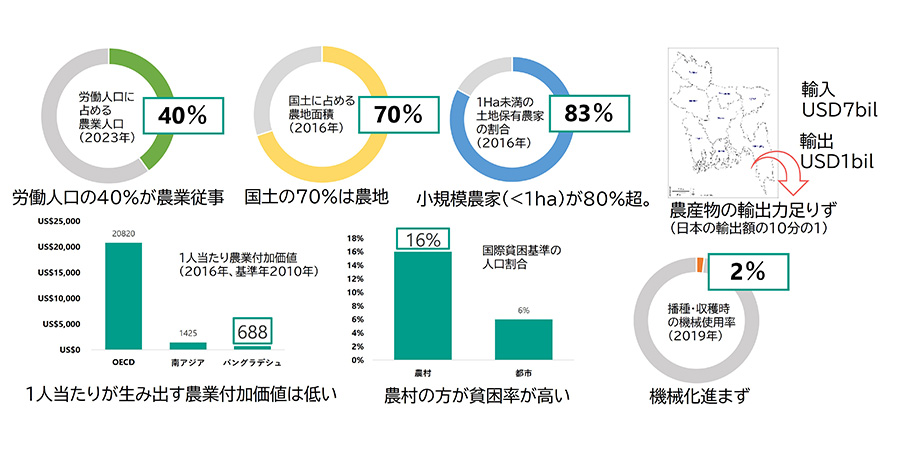

世界銀行やアジア開発銀行等の統計によると、バングラデシュのGDPの11%を農業が占めており、農業は労働人口及び国土利用共に重要な役割を担っています。しかしながら、農作物の輸出額は日本の輸出額の10分の1であり、播種・収穫時の機械使用率は2%に留まっています。輸出力・生産性が極めて弱い課題を抱えています。多くの農家は小規模農家で貧しく、能力向上により生産性を高めた上で輸出市場の創出が求められています。

【バングラデシュの農業の状況】

出典: 世界銀行、アジア開発銀行、Light Castle Partnerより当社作成

バングラデシュの特産品にはジュート(麻)があり、袋や紐などに加工して国内利用だけではなく輸出もしています。他にも輸出実績があるものとしては、ジャガイモやごまなどがあります。こうした農産物には、品質や天候リスクの課題などがあるのも実情です。

ユーグレナ社・グラミンユーグレナ社の取り扱い実績としては、緑豆、ごまがありますが、今後の可能性として、大豆、フルーツ、スパイス、コーヒー等についても調査を開始しているところです。

では、なぜ「ソーシャル調達」なのでしょうか?

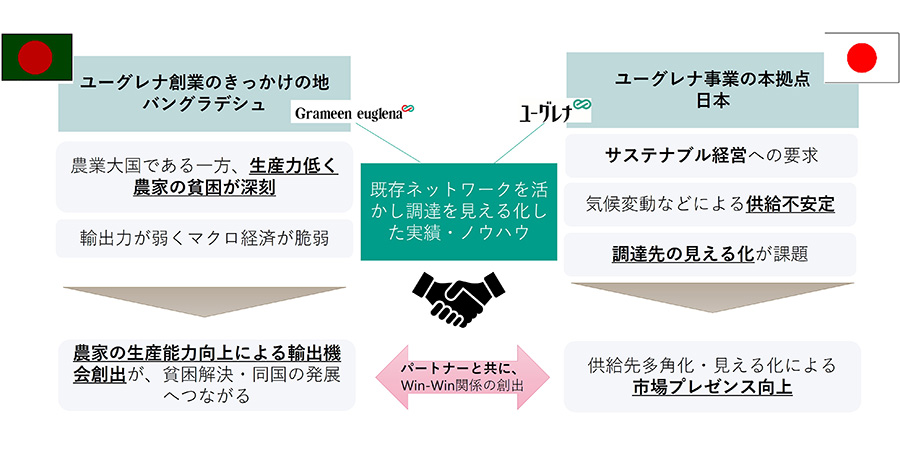

原料調達に関し、昨今増え続けるサステナブル経営に基づくサステナブル調達への要求、気候変動などによる原料の供給不安定、調達・調達先の見える化・トレーサビリティの担保、など原料調達における生産者側の多くの課題に対し、ソリューションを提供できる枠組みが「ソーシャル調達」であると考えています。

【ユーグレナ社/グラミンユーグレナ社が目指したい姿】

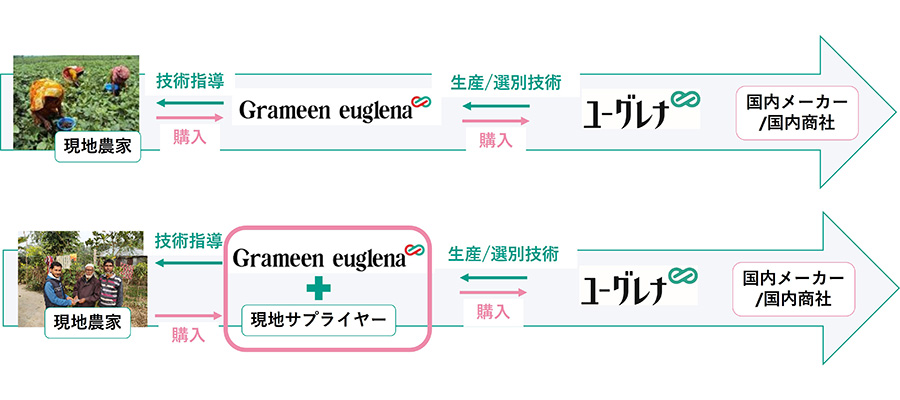

これまでグラミンユーグレナ社では、10年以上にわたって現地農家と手を取り技術共有を行ってきており、原産地まで踏み込んだ原料調達が可能です。また日本国内の原料を必要とするパートナー企業の状況に応じて、原料供給モデルをカスタマイズすることができます。例えば、下記の2つのモデルが存在します。

【グラミンユーグレナ社が提供できるサプライチェーンモデル】

これらのグラミンユーグレナ社の強みを活かしながら、農家の生産性の向上ひいては所得向上を目指しながら、調達する日本企業の課題解決に寄与する仕組み、それを「ソーシャル調達」と呼んでいます。元々はユヌス教授が創設したグラミングループが提示した概念で、企業が積極的、直接的に調達先におけるポジティブな社会インパクトを創出することを目指しています。その結果、持続可能性の梯子を一段上ることができます。

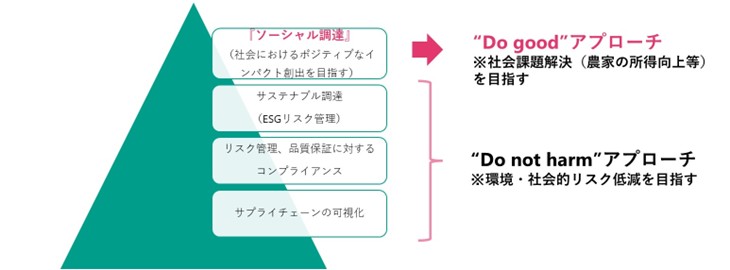

従来、サステナビリティ/ESG経営への要求においては、サプライチェーンの可視化、品質保証や与信等に関するコンプライアンス、加えて、人権・環境デューデリジェンスをはじめとするESGリスクへの対応が求められておりますが、これらはいずれもリスク管理の観点から”Do not harm”アプローチに基づく取り組みになっています。グリーン調達やCSR調達も同様です。他方、「ソーシャル調達」は最低限これらのリスク対応をしながらもその先の社会課題解決を目指す”Do good”アプローチに基づく取り組みです。グラミンユーグレナ社では、バングラデシュの現地農家の所得向上を目指していることから、「ソーシャル調達」という活動で今後発展させていく予定です。

【グラミンユーグレナ社が目指す『ソーシャル調達』】

例えば、グラミンユーグレナ社では、途上国で指摘されがちなリスクに対し、グラミンユーグレナ社の職員が現場で「動ける」チームとして対応しています。

①労働安全衛生管理について

✓農薬散布などの作業における保護具等利用の指導

✓自社工場の労働安全衛生基準の向上

✓外部向上も含めた安全意識の向上取り組みの開始

②児童労働・強制労働について

✓栽培前の農家集会にて児童労働・強制労働抑制に向けた説明

✓農家から書面での合意取得

✓自社スタッフによる定期的なモニタリングの実施

③女性の参画を推進

✓農村地域の女性への就労機会の提供(緑豆栽培、ダル工場)

✓女性農家の拡大や女性のグループリーダーの参画を推進

④天候リスク対策

✓複数作物栽培によるリスク分散

✓国際機関提供の気象予報通報システムの活用(実証段階)

✓地場政府機関との協業による、栽培方法の改善、現地の気候に合う品種の開発・利用

他方、「ソーシャル調達」の実現のためには、まだまだ課題も存在しています。例えば、農家のデジタル化に関しては、栽培記録は大半が紙ベースであるため電子マネー活用による金融包摂への取り組みを検討していく必要があります。女性農家の雇用機会の創出に関しても、文化背景による困難さは依然として課題であり、シングルマザー等の女性だけの農家グループを組成し拡大していくことも考えられます。農業において大きな課題となり得る天候リスクについては、地域分散の効果が薄く稲作が中心のため季節分散も限られます。作物の複数化や栽培技術の改善や天気予報システムの精度向上、農家の理解向上も今後の大きな課題となってきます。

今後に向けて

「ソーシャル調達」の取り組みはまだまだ世界的にも認知度は低く、実態として、サプライチェーンのリスク対応をしながら、原料の調達元の多様化に取り組むのが精一杯といった企業が多い状況です。グラミンユーグレナ社の「ソーシャル調達」の取り組みは、この課題解決に寄与できる仕組みであり、国内初の取り組みになります。

まだまだパートナー企業様と成功の型づくりの途上ではありますが、種は確実に出てきています。是非、社会課題解決を目的としたビジネスの在り方にご賛同いただけるステークホルダーの皆様にパートナー・仲間になって頂き、一緒に取り組んでいきたいと考えています。